Kontraste sind für die Fotografie von entscheidender Bedeutung. Sie verleihen deinen Fotos einen 3D-Effekt in der ansonsten zweidimensionalen Darstellung und fesseln den Betrachter länger am Bild. Die gute Nachricht: Einige Kontraste sind uns vertraut und nutzen wir intuitiv. Doch es ist wichtig, ihre Arten und Anwendungen zu verstehen.

Die Ursprünge der Kontrastdefinition und -regeln in der Fotografie reichen zurück zur Malerei, aus der die Fotografie hervorgegangen ist. Hier lassen sich Kontraste in verschiedene Kategorien unterteilen:

- Motivkontraste

- Dynamikumfang

- Kontraste in der Bildgestaltung

- Helligkeitskontraste

- Farbkontraste

- Strukturkontraste

- Größenkontraste

- Gegensätze

- Kontraste in der Nachbearbeitung

Diese Kontraste sind überall präsent, sei es bei der Aufnahmetechnik, der Bildgestaltung oder der Nachbearbeitung. Der Dynamikumfang ist technisch bedingt und hängt vom Sensor der Kamera ab. Die Kontraste in der Bildgestaltung ermöglichen es, bestimmte Wirkungen zu erzielen, die die Wahrnehmung des Betrachters beeinflussen. Das kann durch starke, schwache, große oder gegensätzliche Kontraste erreicht werden. Die Kontraste in der Nachbearbeitung dienen dazu, das Bild zu verfeinern, indem sie mithilfe von Bildbearbeitungssoftware verstärkt oder reduziert werden.

Jeder dieser Kontraste spielt eine einzigartige Rolle in der Gesamtgestaltung des Bildes und kann entweder einzeln oder in Kombination verwendet werden. Lass uns nun jeden dieser Kontraste genauer betrachten.

1. Der Motivkontrast oder der Dynamikumfang

Die Grundlage für ein gelungenes Bild wird bereits bei der Aufnahme gelegt, und zwar durch eine präzise Belichtung. Diese Belichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Blende, die Verschlusszeit und der ISO-Wert. Die richtige Balance zwischen diesen Parametern sorgt dafür, dass das Bild weder zu hell noch zu dunkel erscheint.

Bilder weisen oft sowohl helle als auch dunkle Bereiche auf, und es ist entscheidend, diese durch die Belichtung in Einklang zu bringen. Der Unterschied zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Punkt im Bild, also der Hell-Dunkel-Kontrastumfang des Motivs, wird als Motivkontrast bezeichnet.

Die Beurteilung der Belichtung ist jedoch subjektiv und hängt vom Empfinden des Fotografen oder des Betrachters ab. Manchmal können überbelichtete oder unterbelichtete Stellen in einem Bild eine ästhetische Wirkung erzielen. Bei RAW-Aufnahmen ist es dennoch ratsam, die Belichtung mithilfe des Histogramms einzustellen. Das Histogramm zeigt den Verlauf der Helligkeitswerte im Bild an und hilft dabei, alle Details einzufangen, ohne dass der Kontrastumfang des Motivs zu hoch wird.

Quelle: TorstenStolze/Youtube

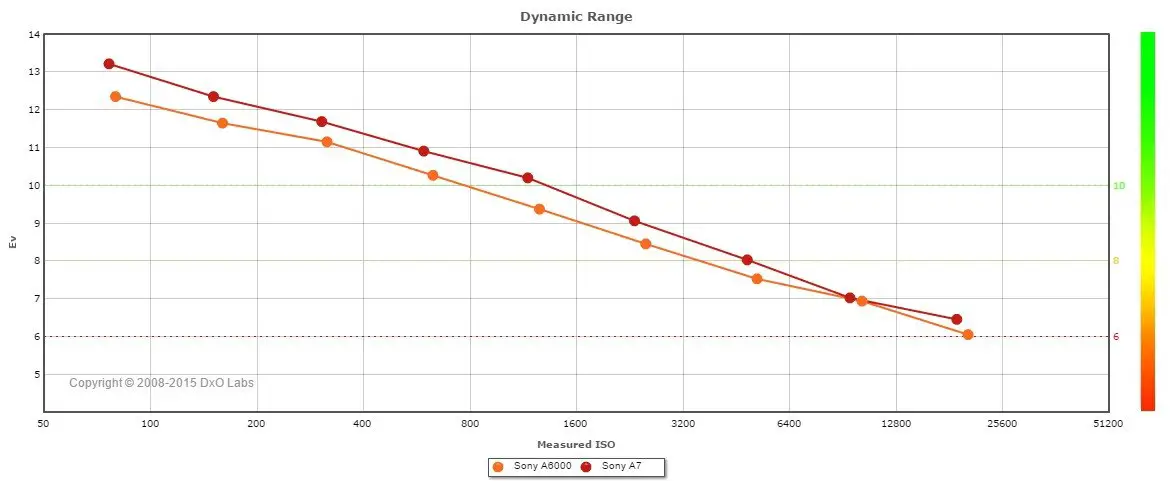

Der Dynamikumfang

Die Qualität der Motivkontraste hängt maßgeblich von der Leistung des Sensors ab, genauer gesagt von seinem Dynamikumfang, der bei digitalen Kameras aus technischen Gründen begrenzt ist. Dieser Wert wird in Belichtungswerten (EV) gemessen. Eine Kamera mit einem höheren Dynamikumfang kann einen größeren Helligkeitsbereich erfassen. Zum Beispiel erreicht eine Sony A7-Kamera mit Vollformat-Sensor einen Dynamikumfang von 14 EV, während eine Sony a6500 mit APS-C-Sensor einen Wert von 13 EV aufweist.

Hier sei noch zu erwähnen, dass der Dynamikumfang mit zunehmendem ISO-Wert sinkt. Das ist einer der Gründe weshalb du versuchen solltest den ISO Wert möglichst niedrig zu halten.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Dynamikumfang bei steigendem ISO-Wert abnimmt. Aus diesem Grund ist es ratsam, den ISO-Wert möglichst niedrig zu halten. In Situationen, in denen das Motiv einen höheren Kontrastumfang aufweist als die Kamera verarbeiten kann, kann es zu sogenannten „ausgefressenen“ oder „abgesoffenen“ Bereichen im Bild kommen. Als Fotograf stehen dir verschiedene Techniken zur Verfügung, um dieses Problem zu bewältigen:

- Du kannst das Licht anpassen, um den Kontrast zu reduzieren. Dies kann durch das Hinzufügen weiterer Lichtquellen oder das gezielte Abdunkeln bestimmter Bereiche erreicht werden.

- Du kannst HDR-Bilder erstellen, die aus der Kombination mehrerer Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen bestehen. Dies kann manuell durch das Aufnehmen von 3, 5 oder mehr Fotos erfolgen, die dann mithilfe von Software zusammengeführt werden. Viele Kameras bieten auch automatische HDR-Funktionen. Selbst Smartphones können diese Technik anwenden, sogar bei sich bewegenden Motiven, obwohl es hier gewisse Grenzen gibt.

2. Der Helligkeitskontrast oder Hell-Dunkel-Kontrast

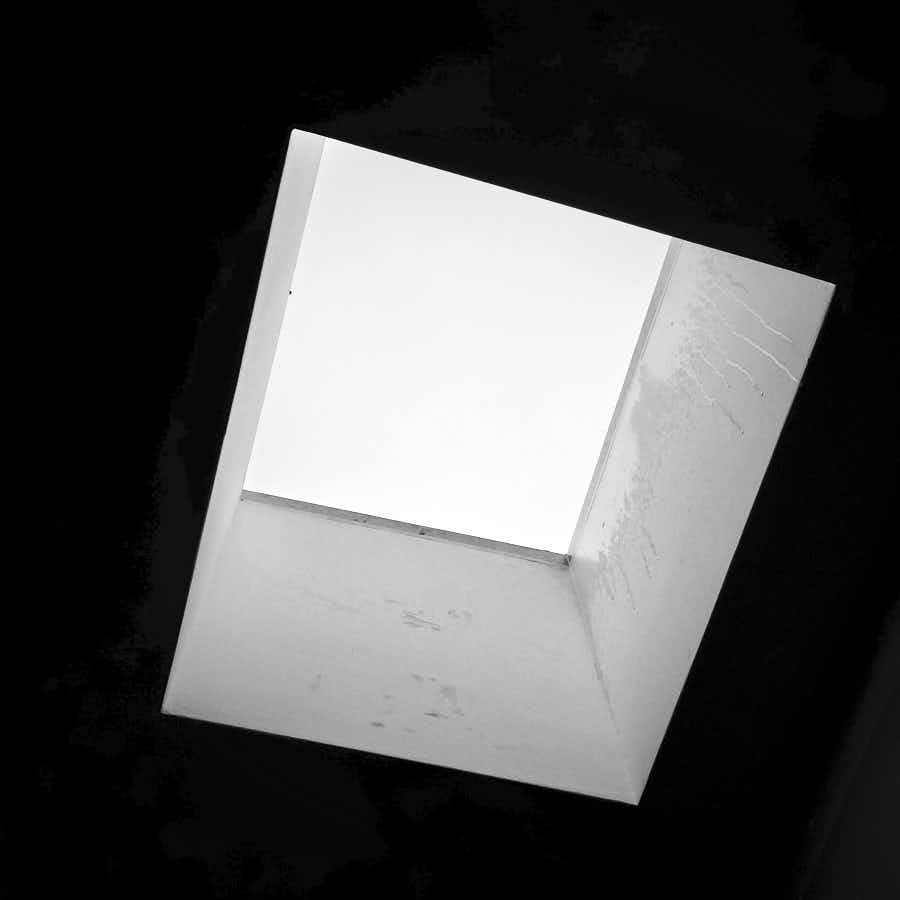

Der Helligkeitskontrast, oft auch einfach als Kontrast bezeichnet, ist einer der bekanntesten und am leichtesten erkennbaren Kontraste in der Fotografie. Dieser Kontrast entsteht bereits bei der Aufnahme, je nachdem, wie das Motiv gezielt oder unbeabsichtigt ausgewählt wird. Ein niedriger Helligkeitskontrast zeichnet sich durch geringe Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bereichen im Bild aus. Diese Art von Kontrast vermittelt oft ein Gefühl von Ruhe, Harmonie und Ausgeglichenheit.

Bilder mit niedrigem Kontrast weisen viele sichtbare Details auf, und die Bildkomposition konzentriert sich auf das gesamte Bild. Im Gegensatz dazu entsteht ein hoher Helligkeitskontrast, wenn es sehr helle oder sehr dunkle Bereiche im Bild gibt. Der mittlere Bereich des Bildes tritt in den Hintergrund, während die intensiven Kontraste Platz für extrem helle oder dunkle Bereiche schaffen können, die sich bis ins Schwarz-Weiß erstrecken. Ein hoher Helligkeitskontrast verleiht dem Bild oft Dynamik, Dramatik, Spannung und Aufregung.

3. Der Farbe-an-sich-Kontrast (Farbton-Kontrast)

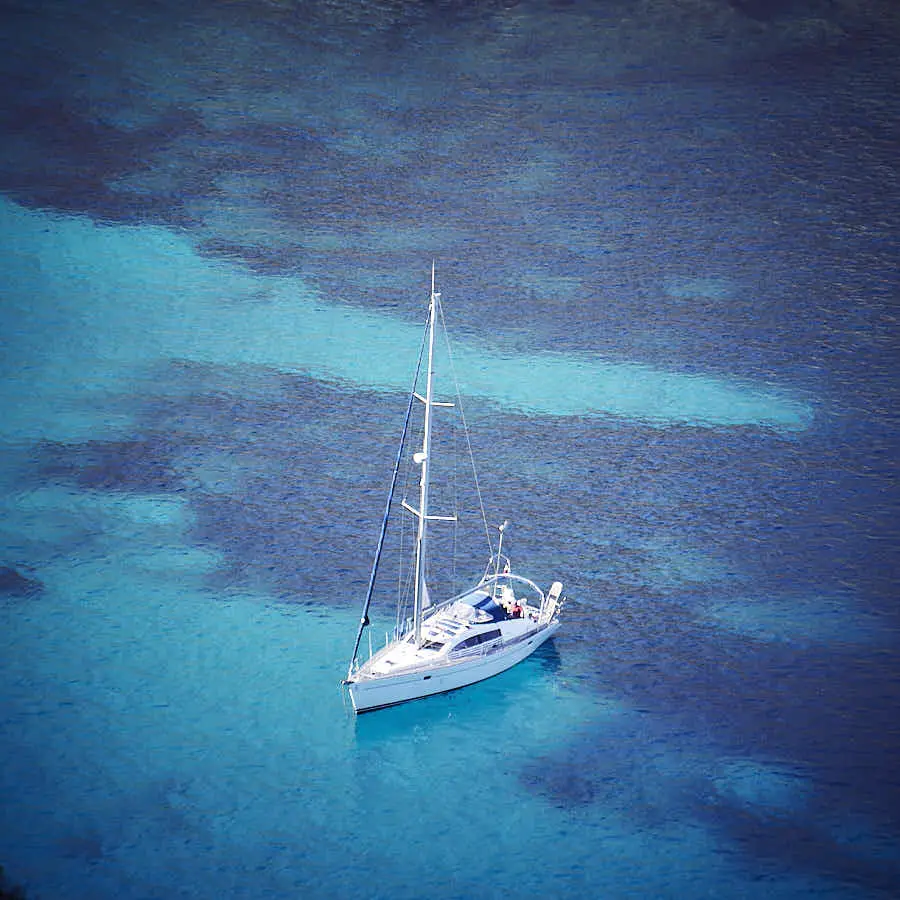

Der Farbe-an-sich-Kontrast, auch als Farbton-Kontrast bezeichnet, ist einer der auffälligsten Kontraste in der Fotografie. Dieser Kontrast entsteht, wenn Farben, insbesondere kräftige und reine Farbtöne, direkt nebeneinander platziert werden. Ein Bild, das viele verschiedene, kräftige Farben aufweist, weist in der Regel einen hohen Farbe-an-sich-Kontrast auf. Dieser Kontrast ist am stärksten, wenn reine Farben wie Gelb, Rot oder Blau verwendet werden.

Die Intensität dieses Kontrasts hängt oft vom individuellen Stil des Fotografen und von den beabsichtigten Wirkungen des Bildes ab. In manchen Fällen kann ein hoher Farbe-an-sich-Kontrast die Bildaussage unterstützen, während er in anderen Situationen möglicherweise zu überwältigend ist.

4. Der Kalt-Warm Kontrast

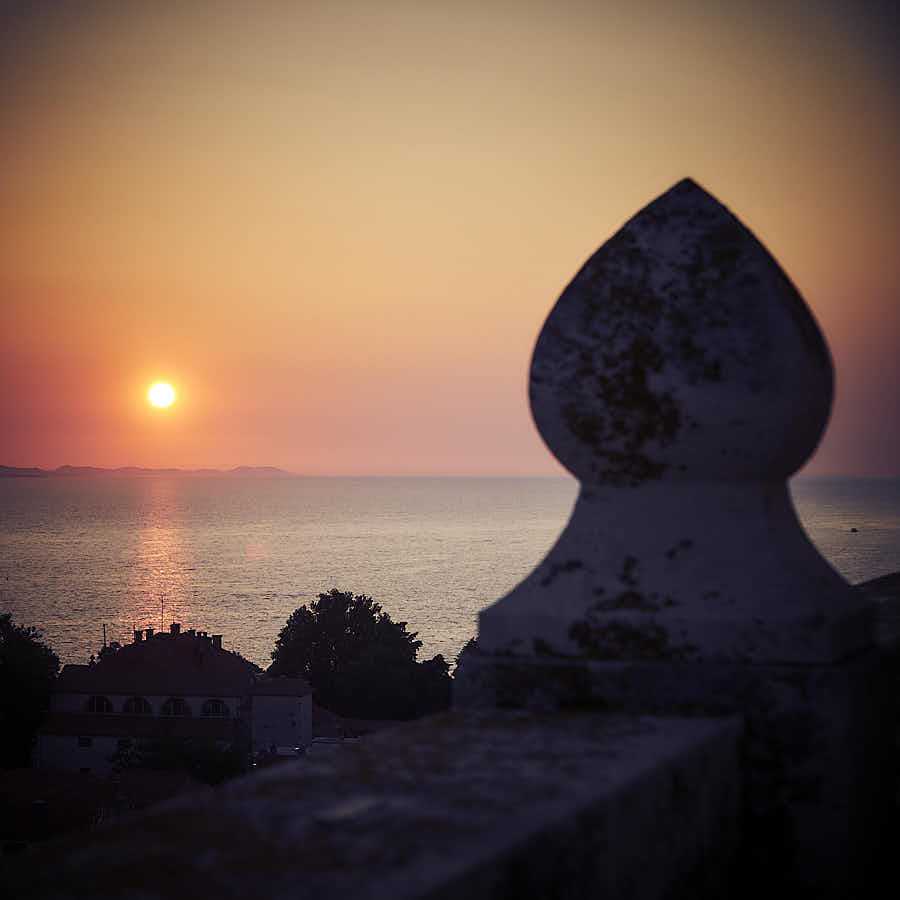

Der Kalt-Warm-Kontrast basiert auf den Erkenntnissen des Künstlers Johannes Itten, der sich intensiv mit der Wirkung von Farben auf Menschen und Tiere beschäftigt hat. Itten entwickelte einen Farbkreis, der noch heute als Grundlage für die farbliche Gestaltung dient. Seine Forschungen zeigten, dass Farben unterschiedliche emotionale Reaktionen hervorrufen können.

Der Kalt-Warm-Kontrast entsteht, wenn Farben, die sich gegenüberliegen, in einem Bild miteinander kombiniert werden. Dieser Kontrast vermittelt Empfindungen wie beruhigend oder erregend, dünn oder dick, durchsichtig oder undurchsichtig, fern oder nah, feucht oder trocken.

Quelle: Wikipedia

Besonders in der Landschaftsfotografie spielt dieser Kontrast eine entscheidende Rolle, da er dazu beiträgt, einen räumlichen Eindruck im Bild zu erzeugen. In der Natur beobachten wir oft, dass entfernte Motive kühler oder bläulicher erscheinen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Berge, der Himmel oder Waldlandschaften. Je weiter diese Motive entfernt sind, desto stärker ist der bläuliche Effekt.

Im Gegensatz dazu wirkt der Vordergrund oft wärmer, zum Beispiel die braun-orangefarbene Erde oder die rot-orangen Dächer von Gebäuden. Ein Bild, das beispielsweise eine grüne Wiese vor einem blauen Himmel zeigt, weist keinen Kalt-Warm-Kontrast auf. In solchen Fällen muss die Spannung im Bild durch andere gestalterische Effekte erzeugt werden.

5. Der Qualitätskontrast

Der Qualitätskontrast entsteht durch die Gegenüberstellung von gesättigten, lebendigen Farben und ungesättigten, matten Farben. Dabei wirken die gesättigten Farben noch intensiver, da sie im Kontrast zu den matten Farben stehen. Dieser Kontrast trägt maßgeblich zur Stimmung des Bildes bei.

Elemente wie Nebel, Dunst oder auch Glasscheiben sind perfekt geeignet, um diesen Kontrast zu erzeugen und die Qualität der Farben im Bild hervorzuheben. Der Qualitätskontrast kann dazu beitragen, die visuelle Wirkung eines Fotos zu steigern und die Aufmerksamkeit des Betrachters auf bestimmte Elemente im Bild zu lenken.

6. Der Quantitätskontrast

Der Quantitätskontrast, auch als Proportions- oder Mengenkontrast bezeichnet, tritt auf, wenn verschiedene Farbflächen im Bild ein ausgewogenes Verhältnis zueinander haben. Dieses Verhältnis erscheint harmonisch, wenn die Proportionen der Farben in Abhängigkeit von ihrer Helligkeit stehen.

Johann Wolfgang von Goethe entwickelte als einer der Ersten einfache Zahlverhältnisse, wie beispielsweise ein Teil Orange zu zwei Teilen Blau oder ein Teil Gelb zu drei Teilen Violett. Gleichmäßige Anteile von Rot und Grün erzeugen ein ausgewogenes Gleichgewicht. Solche harmonischen Quantitäten verleihen dem Bild eine beruhigende Wirkung.

Weitere detaillierte Informationen zu quantitativen Werten findest du hier: Link zu weiteren Ressourcen. Zu Beginn ist es ausreichend, sich mit groben Werten zu beschäftigen, da dein Auge mit der Zeit automatisch geschult wird.

7. Der Komplementärkontrast

Der Komplementärkontrast tritt auf, wenn zwei Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen, miteinander kombiniert werden und einen neutralen Grauton erzeugen. Diese gegenüberliegenden Farben werden als komplementär bezeichnet und können in der Farbfotografie durch Umwandlung in Schwarz-Weiß identifiziert werden.

8. Der Simultankontrast

Der Simultankontrast ist eine optische Täuschung, bei der eine Farbe von einer benachbarten Farbe überflutet wird. Zum Beispiel kann eine rote Fläche, die von Blau umgeben ist, in den Augen des Betrachters als orange erscheinen. Ebenso kann eine weiße Fläche einen rötlichen Schimmer annehmen, wenn sie von Grün umgeben ist.

Dieser Effekt entsteht, weil unser Sehsinn imaginär die Komplementärfarbe hinzufügt, um ein kohärentes Bild zu erzeugen. Der Simultankontrast beeinflusst nicht nur den Farbton, sondern auch die Helligkeit und Intensität der Farben. So kann eine graue Farbe auf einem gelben Hintergrund nicht nur bläulicher wirken, sondern auch heller als auf einem weißen Hintergrund.

9. Der Strukturkontrast

Regelmäßige Muster und Strukturen, insbesondere wenn sie geometrisch und großflächig sind, fallen schnell ins Auge und erzeugen einen starken Kontrast zu anderen Bereichen des Bildes. Dies maximiert das Aufmerksamkeitspotenzial und verleiht dem Bild eine einprägsame Wirkung.

10. Der Größenkontrast

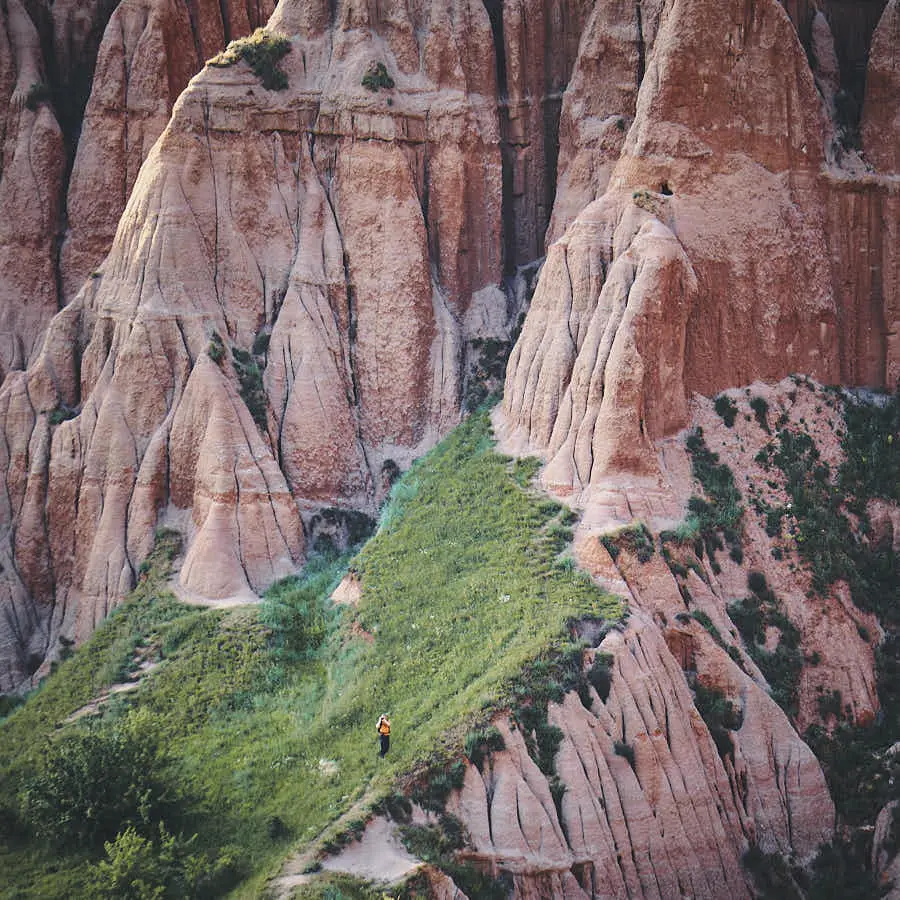

In der Fotografie lässt sich die Wahrnehmung der Bildelemente gezielt steuern, sei es durch die Wahl der Entfernung, der Perspektive oder der verwendeten Technik. Diese Kontrolle darüber, wie groß einzelne Elemente im Bild erscheinen, ermöglicht es, den Größenkontrast gezielt einzusetzen.

Die Entfernung zum Motiv spielt eine entscheidende Rolle. Näher gelegene Objekte erscheinen im Bild größer, während weiter entfernte Dinge kleiner wirken. Dieser Effekt kann durch die Wahl der Perspektive verstärkt werden. Die Aufnahme eines Kindes von oben lässt es beispielsweise klein und zart erscheinen, während die Froschperspektive dasselbe Kind größer und kraftvoller wirken lässt.

Die Wahl des Objektivs ist eine weitere Möglichkeit, den Größenkontrast zu beeinflussen. Weitwinkelobjektive beispielsweise können Vordergrundmotive wie Blumen oder Steine im Verhältnis zur Gesamtbildfläche sehr groß darstellen, wenn sie aus nächster Nähe aufgenommen werden.

Ein interessanter Aspekt des Größenkontrasts ist der Punkt-Flächen-Kontrast. Hierbei wird ein kleines, aber deutlich erkennbares Element auf eine ansonsten einheitliche Fläche platziert. Obwohl dieses Element nur einen kleinen Teil des Bildes ausmacht, hebt es sich aufgrund seiner Helligkeit, Farbe, Form, Struktur oder Schärfe deutlich von seiner Umgebung sowie der gesamten Bildfläche ab.

Dieses Element muss inhaltlich fesselnd sein, um dem Bild Spannung zu verleihen. Feine Details und klare Schärfe sorgen dafür, dass das Auge des Betrachters länger auf dem Bild verweilt. Dabei ist die Platzierung des Motivs nicht in der Bildmitte zu empfehlen, denn die Bildgestaltung gewinnt an Spannung, je näher das Motiv zum Bildrand hin verschoben wird. Das Ergebnis dieser Technik sind aufgeräumte, ausgewogene und dennoch spannende Bilder.

11. Gegensätze als Kontraste für spannendere Fotos

Ein besonders wirkungsvoller Kontrast in der Fotografie wird häufig übersehen: der Kontrast der Gegensätze. Gegensätze und Widersprüche können ebenso zu fesselnden und inhaltlich interessanten Aufnahmen führen.

Klischees, die bekannte Gegensätze aufgreifen, eignen sich hervorragend, um diesen Kontrast zu betonen. Beispiele hierfür sind alt-neu, hübsch-hässlich, fröhlich-traurig, männlich-weiblich und viele andere. Ein altes Gebäude, das von moderner Architektur umgeben ist, kann beispielsweise äußerst faszinierend wirken. Dieser Kontrast der Gegensätze verleiht Ihren Fotos eine tiefe visuelle Spannung und eröffnet neue Perspektiven für kreative Bildgestaltung.

12. Kontraste in der Nachbearbeitung

Die Nachbearbeitung von Bildern ist ein entscheidender Schritt in der Fotografie, insbesondere bei RAW-Aufnahmen, da diese lediglich Rohdaten sind und noch bearbeitet werden müssen. In den RAW-Dateien sind viele Informationen enthalten, die erst durch die Entwicklung sichtbar werden. Der Kontrast ist eine dieser Informationen, die in der Postproduktion optimiert werden können.

Insbesondere im Zusammenspiel von Schatten und Lichtern lassen sich hohe Kontraste erzielen, ohne dabei Details zu verlieren. Du kannst beispielsweise dunkle Bereiche aufhellen (Schatten) und helle Bereiche abdunkeln (Lichter), bevor du den Kontrast erhöhst. Die Ergebnisse können erstaunlich sein.

Je nach Motiv und gewünschtem Stil kann dieser Prozess übertrieben werden, doch wie so oft gilt: Weniger ist manchmal mehr. Persönlich habe ich beeindruckende Ergebnisse erzielt, als ich eine Familien-Fotosession vorbereitete und versehentlich überbelichtete Bilder aufnahm. Dank der Nachbearbeitung konnten einige dieser Fotos gerettet und zu den besten Aufnahmen des Tages gemacht werden. Dies unterstreicht die Bedeutung der Kontrastanpassung in der Bildbearbeitung.

Wow, mega guter Artikel mit richtig genialen Fotos und Erklärungen! 🙂 Ich finde das Thema Kontraste in der Fotografie ist eines der spannendsten!

Vielen Dank für Deinen Besuch auf meinem Blog. Ich folge Dir nun direkt auf Pinterest. 🙂

Liebe Grüße von Berlin nach München.

XX,

http://www.ChristinaKey.com

Hallo Christina, vielen lieben Dank. Ja, Kontraste sind sehr wichtig in der Fotografie 🙂

Man kommt an ihnen nicht vorbei wenn man mit seinen Fotos Spannung aufbauen möchte.

Ich danke dir ebenfalls für den Besuch, und schicke dir Liebe Grüße nach Berlin.

Mach weiter so. Volker